リピーターの皆さんへ ~8・9・10月助太刀のお願い~

【新】7月31日(木)7時~昼前 名取北高校2年生有志「いきもの撮影」*名取駅東口集合

【新】8月3日(日)7時~昼前 名取北高校2年生有志「いきもの撮影」*名取駅東口集合

【新】8月30日(土) 9時~終日 9月の葛刈り段取り(予備日:31日(日))

9月1日(月)AM:名取駅写真展(~28日)設置、PM:実踏調査●

【新】2日(火)10時~15時:仙台トヨペット220人 *とくにサポートお願いしたく。

5日(金)PM:実踏調査●

6日(土)終日:公募ボランティア(第一三共15・ホーチキ・オイスカ関西)●19日(金)PM~20日(土)AM 住友化学労組25

25日(木)PM:実踏調査

26日(金)終日:UAゼンセン40

27日(土)終日:公募ボランティア(東京海上・同仙台40、東洋紡労組10)●●【新】28日(日)10時~12時 柚原さんのウズベキスタン体験報告会(名取駅西口1階 コミュニ―ティープラザ)*名取駅東口駐車場 先着10台まで無料

【全国育樹祭関連行事】

10月4日(土) PM:県主催シンポジウム(名取市文化会館・吉田登壇) *要申込

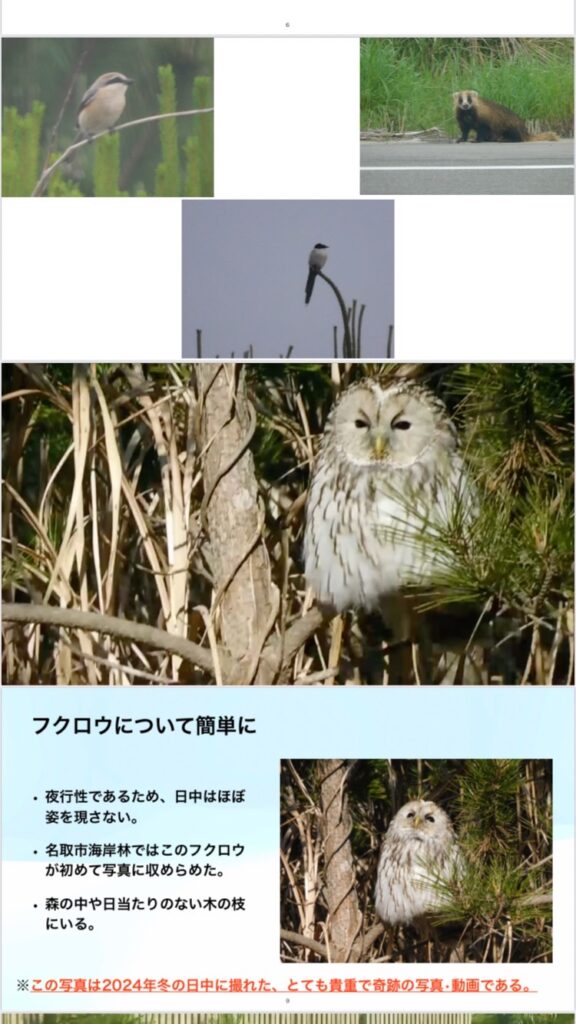

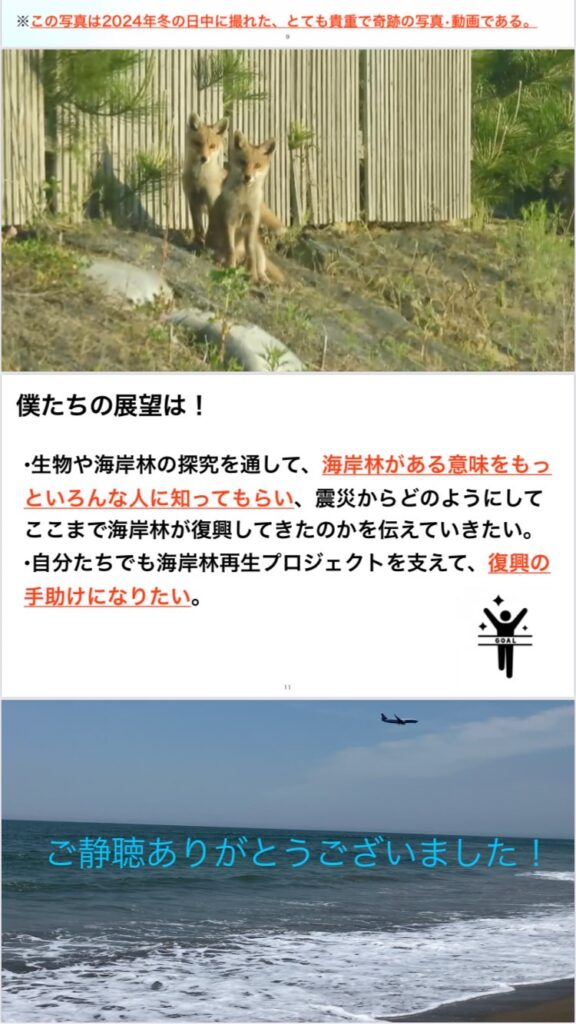

名取北高2年生有志の取り組み

吉田です。かねてより同校の総合学習に参画させていただいていますが、有志5名が、「名取の海岸林をもっと知りたい」、「もっと多くの人に知ってほしい」と名乗り出てくれました。そのメンバーの中には、3月8日の仙台防災未来フォーラムのプレゼンに加わってくれた生徒さんもいます。

「なとりこどもファンド」の助成金を得て成果物を作っては?と先生のアドバイスを得て、公開審査会に臨み、無事採択されたと聞いています。

彼らの切り口は「いきもの」。自分たちで考えることが大事なので、助言しすぎず・・・とは思います。どんな展開になるのか。こちらも楽しみながら、介添えしようと思います。まずは、9月1日~28日の名取駅東西通路写真展、10月4日の育林交流集会シンポジウムなどで成果物を展示できるといいなと思います。

紹介が遅くなりましたが、6月29日(日)の、このメンバーとしての初観察会の様子です。次は、7月31日・8月3日に彼らと現場に行こうと思います。

吉田です。兼務している関西支部(会員数70件。全国オイスカ支部で最少)での「子供の森」計画親善大使活動報告会や支援者訪問・資金獲得・広報活動のため、7月13日に仙台空港を発ち、1週間大阪に出張しました。写真報告します。

昨年のボランティア来訪者約1,200名の、うち2割弱が大阪兵庫から。阪神・淡路大震災を経験した世代が現役バリバリということや、労働組合の参加が大きく影響していますが、この傾向はずっと続いています。2014年以降の大阪マラソン寄付先団体のご縁もあります。

活動報告会 in 大阪市北梅田

左上段に、今年も5回名取に来た、大阪EXPO住友館副館長の杉本さん(住友化学)が!!

伊良湖海岸防災林と見事な農地防風林

9月6日(土)公募日に5回目?の参加予定

JR連合の海岸林支援決定時のご担当でした。

大学時代に試合で対戦したことがあります(笑)

震災後早々から、精神的にも応援いただきました

中:フィリピンのデルフィンさん(名取に3回)

左:インドネシアのリファさん(そのうち名取にも)

JR西日本の社会貢献活動として、昨年から「WESTERポイント」でフィリピン北部の「子供の森」計画支援ができるようになり、半年で2,700人からご協力いただきました。HPでランキングトップが続きましした。そして今期から年2回、管区内の駅にポスターとチラシの掲出をいただけることになりました。いかんともしがたい知名度の低さと、支援者の裾野の小ささを克服するための挑戦です。詳しくはコチラ 名取海岸林にも出没する住友化学やUSJの方たちなども、ポスター・チラシの設置発見を楽しんでくれそうです。

(USJ労組委員長さんが発見)

また、UAゼンセンの海岸林ボランティアに参加した関西スーパー労組の副委員長さん自らが、63店舗すべてに「夏募金」のチラシを設置してくださりました。

海岸林の寄付金集めも全国展開の意気込みでチラシ設置しました。原点に返る気分です!オイスカ関西支部も、「できるだけ大勢から少しづつ」スタイルを徹底します。

ほぼ3週間の宮城・広島・宮城・大阪出張最終日の夜、神戸で楽天vsオリックス、しかも岸(今年こそバックネット裏で見たい)vs宮城の投げ合い・・・だったのですが、雨で中止。とほほ・・・

8時間ボランティア695人 ~2025年5月末から7月第2週の葛刈り~

吉田です。ボランティアが受け持つ名取市海岸林北半分と最南端約6ha(今年から受け持ち)は、7月12日時点でほぼ終わりました。去年と比べて受け入れ人数はほぼ同数(去年の同時期は700人)。これまで毎年の葛刈りの成果もあって、面積を増やしながらも、狙い通り早く進みました。葛刈りを終えた場所を歩くと、色々な人の顔が浮かびます。あらためて御礼を申し上げます。つくづく思いますが、名取の海岸林ほど多くの人の愛情で育てられた森はないのでは。2011年からの累計は、プロ約11,500人、ボランティア約16,000人。

ミヤギテレビのニュースでも紹介いただきました。

これから1ヵ月半は、酷暑のためボランティア受け持ちは一旦停止します。その間、大いに葛は伸びます。毎年お盆明けに歩くと、頭を抱える・・・を通り越して、腹の底から笑ってしまいます。この可笑しみを誰かと共有したい。

9月から1ヵ月は、プロ受け持ちの南半分に加勢することになります。アシナガバチの巣もあることでしょう。スズメバチが巣をつくっている可能性も否定できません。「バカ」(アレチヌスビトハギ)まみれになる季節でもあります。もちろん熱中症対策も気を配らねばなりません。プロの情報を大事にし、自分たちでも事前巡視を十分しながら、無事故続伸で、力を合わせて9月を乗り切りたいと思います。

仙台トヨペットの皆さん

36名

この下の写真は、化学総連・全積水労連・京セラ労組などの皆さんが葛刈りしてくれた場所の2週間後。残党(見落とし)ほとんどなし。完膚なきまで駆逐。注目すべき高い精度。

【インターン】たくさん歩いた1日でした!

皆さん、こんにちは。

インターン生の柴﨑です。

本日は今後の除草作業がスムーズに進むよう、クズが巻きついてしまっているマツを見つけたらオレンジのテープを巻いて印をつける作業を行いました。今回印付けを行ったのは海岸林の中でもほんの一部でしたが、かなり歩いたので足は凄く疲れました。

強く印象に残っているのは、たとえ足が疲れていても少しでも気になるところがあればマツ林の中に入って自分の目で様子を見に行く浅野さんの姿勢です。細かい部分を流さず、しっかりと目を向けてきたことが今も海岸林が守られ成長している理由なのだと感じました。私もその姿勢を見習っていこうと思います。

最後におまけですが、海岸林にはカニの住んでいる穴が沢山あって、一度に何匹もの野生のカニを見たのは初めてでした。かわいかったです。海岸林の多面的機能性もこれからより知りたいと思いました。

【シンポジウム募集開始 in名取市文化会館】私、登壇します。ぜひ聞きに来てください。

吉田です。葛刈り前半が終了し、大阪に来ています。

全国育樹祭の関連行事の告知が始まりました。宮城の海岸防災林にとって、とても重要な行事と考えています。私も登壇して、プロジェクトのいま、そして将来について語ることになりました。350名の会場です。宮城県民はもとより、一人でも多くの支援者の皆さんに来ていただき、会場が満席になるよう努力します。下記からお申し込みください。

【インターン】初めまして(お久しぶりです!)インターンの柚原です。

初めまして、7月よりSOMPO環境財団「CSOラーニング制度」の枠組みでインターン生として活動しています、東北大学農学部3年の柚原結女(ゆはらゆめ)と申します。

実は私は「初めまして」ではなく「お久しぶり」です。

オイスカとのつながりは2年半ほど前からあります。大学入学後、宮城にて「海岸林再生プロジェクト」に出会い、ボランティアとして関わっており、昨年度はウズベキスタンのカラカルパクスタン自治共和国にて「沙漠化防止プロジェクト」に従事していました。帰国から早3ヶ月が経ち、非常に寂しく思うことも沢山ありますが‥省略‥。名取の現場では海岸林の方々に暖かく迎え入れて頂き、ボランティアに無事復帰することができました。

さて、7月〜1月はインターン生として「海岸林再生プロジェクト」を中心に、オイスカの活動に従事させて頂きます。

立場が変わるということは、見えてくるものも見るべきものも変わるということ。

これまではプロジェクトのボランティアとして参加していましたが、これからはインターン生としてプロジェクトの“内側”からの視点をより多く持ちたいと考えています。

実はこのインターンを通した明確な目標や挑戦活動等は、まだ決めることができていません。

何か動くにしても、まずは現場で色々と吸収し、実感しなければ。そういった気持ちで、気を引き締めてインターン活動序盤に挑んでおります。

どうぞよろしくお願い致します。

さて、早速ですが先日の活動より。

連日の公募ボランティアについては吉田さんが報告してくださいました。そこで、今回私が報告するのは「巡視」についてです。

巡視では、定期的に現場における松や虫、雑草、病気などの状況を観察します。

海岸林プロジェクトの現場では毎年多くのボランティアの受け入れを行っており、作業日における作業内容、時間、人手などを決めるためにも巡視は必須です。

7月6日の巡視は、吉田さん、超リピーターの伊藤さん(今後ご紹介します!)と一緒に、葛の繁茂状況の把握を主な目的として行いました。

巡視は現場に留まりません。名取には他の団体が受け持っている海岸林や、内陸部の松林があります。これらの松林の状況は私達にとっても人ごとではありません。特に虫害は、その被害地が広がる可能性が高いため、警戒しています。

吉田さんは、他団体に向けても松林の現状や警戒事項等を報告しているとのことです。

今回行ったのは名取空港付近の松林。複数地点で松食い虫の被害を受けた松を見つけました。同時に、対応策や名取における対応の現状など、吉田さんより教えて頂きました。

【インターン】1月までよろしくお願いします!

皆さん、こんにちは。

東北大学2年の柴﨑翔吾です。

この度、公益財団法人SOMPO環境財団が実施している「CSOラーニング制度」を活用し、オイスカ名取事務所のインターン生としてこれから約半年活動させていただくこととなりました。初めてのブログということで、自己紹介と今後の抱負をお話ししたいと思います。

○自己紹介

名前:柴﨑翔吾(しばさきしょうご)

出身:神奈川県海老名市

所属:東北大学 農学部 2年

趣味:音楽を聴く、歌う、踊る

○インターン参加のきっかけ

もともと私は自然保護などに興味があり、それと最も分野が近いと感じた農学部に入りましたが、教室で椅子に座って学べることはごく一部のことなのだろうと感じていました。そんな時に、大学の教授からのメールでこのインターン制度の存在を知りました。座学だけでは学べない、自分の身体を動かして実際に体験することで沢山の経験を積みたいと思い、海岸林の植林や管理を行っているオイスカを志望しました。

○今後の抱負

初めてのインターンを終えて、早くも自分の未熟さを実感しました。私は”海岸林の再生”と聞いて最も強くイメージしたのは木を”植える”ことでした。しかし、育てている海岸林の中を歩き回ってみて、たとえ植えたとしてもその後の管理をしなければ他の植物に居場所を奪われ枯れていってしまうのだと分かりました。そこで初めて海岸林の再生において”植える”ことがゴールではなく、植えた木を大切に”育てる”までが大切なのだと気が付きました。今後、自分も海岸林を”育てる”一員として、その大切さや大変さを身をもって味わいたいと思います。

また、このプロジェクトは沢山のボランティアや地域の方の協力がなければ成功しないものだと感じています。様々な方との繋がりの大切さやどのようにして関わっていくことが大切なのかを知りたいと思います。

これから約半年どうぞ宜しくお願い致します。

6月後半・7月第1週の葛刈りを終えて

吉田です。6月後半のANA労連87人、UAゼンセン39人、6月末の公募日58人と7月第1週の公募日43人(第一三共・仙台トヨペット・鹿島・鹿島建物管理など)と、あっという間に日が経ちました。(ブログはまったく追い付かず・・・)今日から1週間、サミット労組&東急ストア労組、ライフ労組、USJ労連&オリエンタルランド労連、合計約100名。

5月末以降約700名のボランティアのおかげで、葛刈りは事故もなく順調。まもなくボランティア受け持ちの北半分と最南端6haが終わります。実感としては、7月第2週まででこれが終われば、会心の出来。今年は佐々木統括のアイデアで、除草剤の希釈を2倍から5倍に切り替えました。薄めても効果は十分。僕はここまで考えなかった・・・さすがのアイデアと思いました。

7月後半~8月末は、酷暑のためボランティア受け入れを休み、9月頭から再開。1ヵ月で約400名は来ていただけそうで、南半分の「すごい場所」と格闘するプロのエリアに加勢します。

まとめて、写真報告します!

お父さんと、1日ほんとに頑張った

また会おうな!今週末(笑)

化学総連&京セラ労組の仕事痕

ミヤギテレビ ニュースで紹介されました(1分間)

6月27日(金)のニュースで紹介いただきました。ぜひ早めにご覧ください!

https://www.youtube.com/watch?v=5QWDY4nfwvQ