- ホーム

- 【はじめての方へ】クイズで知る! オイスカの10のこと

オイスカは、将来の子どもたちが自然豊かな美しい地球に住み続けられるよう、「人を育てる」「森をつくる」「村おこし」の3つを軸に活動しています。さまざまな取り組みのうち、10個の活動を紹介します。

■実績

国内研修センター修了生 :4,350人

企業での海外実習生受入数:980人

Q1

パプアニューギニアの研修センターで、お母さんたちに好評のセミナーは何でしょう?

Ⓐ おにぎりづくり

Ⓑ パンづくり

Ⓒ うどんづくり

答えはこちら!

A. Ⓑパンづくり

パプアニューギニアの村の子どもたちにも人気のパン。しかし、町から離れた村では、経済面で買えない、技術がなくてつくれない家庭が多くあります。そんな家庭のお母さんたちにパンづくりのセミナーを開き、家でつくれるようにするだけでなく、販売し、収入を得られるようセミナーを実施。講師として、オイスカ四国研修センターで食品加工を学んだ研修生OBスタッフも活躍しています。(このセミナーは、COSMOエコ基金による「パプアニューギニア熱帯雨林保全プロジェクト」の一環として実施しています)

< 活 動 ① >

ミャンマーの農村で青年に有機農業の技術指導

1997年に、ミャンマー国内でも最も自然環境条件が厳しく、貧困度の高い中央乾燥地域に、農村開発研修センター(イェサジョ郡)を開所。以来、国の主要産業の農業の発展に貢献する人材の育成を目指し、農村の青年に、有機栽培での稲作や蔬菜栽培、食品加工、養豚などの10ヵ月間の研修を実施しています。

また2017年には、ピョーボエ郡に同国第二の拠点となる農業指導者研修センターを開所し、農村地域の未来を担うリーダーとしての素養を身につけることを重視した農業を中心とした多様なカリキュラムを実施しています。

< 活 動 ② >

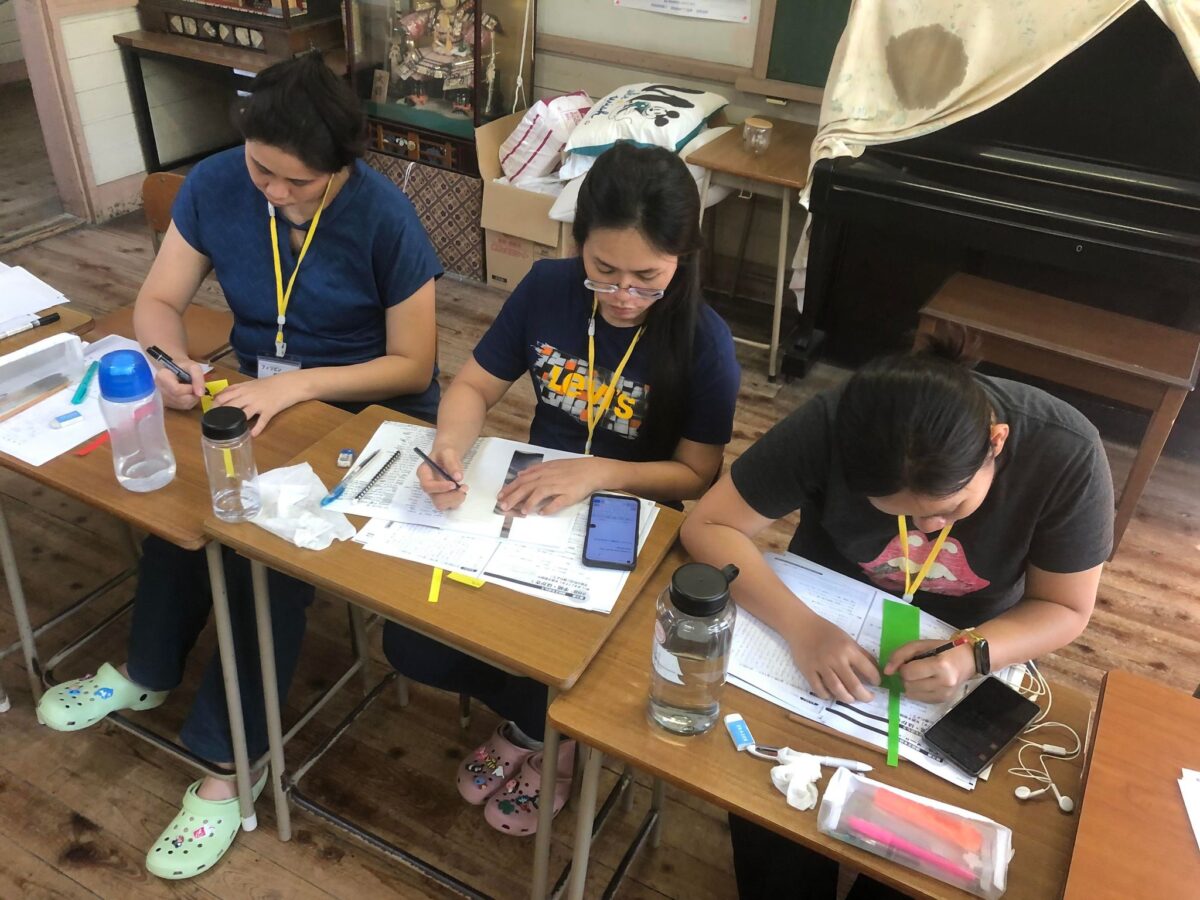

国内研修センターで海外の青年に循環型農業などの指導

(愛知県、香川県、大阪府、福岡県)

国内4ヵ所にある研修センターでは、アジア太平洋地域を中心とした各国から、農村青年を受け入れ、農業や地域開発を中心とした1~2年間の研修を実施しています。(大阪府では技能実習生の受け入れを中心に実施)

さまざまな国から集った研修生が、農業などの知識や技術を学ぶだけでなく、お互いを尊重し合いながら生活を共にする中で、「自然に生かされていることへの感謝の心を持ち、地球のすべてのいのちの共生を目指して行動できる人材」を育成しています。

< 活 動 ③ >

日本企業での実習を通じて、母国との懸け橋となる海外の若者育成

オイスカが海外の青年を日本に受け入れ始めた1963年当初は、技術指導を外部に委託する、現在の「技能実習」に近い形でした。

67年に国内研修センターが設立されてからは、研修センターが宿舎となり、日本語や生活指導の場となりました。70年代から研修センターの圃場を研修の場とする農業研修が始まりましたが、工業や果樹、畜産などの専門性が高い分野は「委託研修」と位置づけ、オイスカの理念に賛同する企業や農家で研修を行ってきました。2004年から一部の「委託研修」を「技能実習」に変更。その後、制度の充実に伴い、2011年には全ての「委託研修」を「技能実習」にシフトしました。

現在オイスカでは、これまで研修センターで培ってきた日本語や生活指導のノウハウを活かした技能実習生への入国後講習を実施。さまざまな国籍の研修生と実習生が一緒に点呼や清掃、食事の準備を行うなど、合宿スタイルでの生活を通し、規律の精神やコミュニケーション力の向上を図っています。

Q2

国内研修センターの共通言語は何語でしょう?

答えはこちら!

A. 日本語

一般的に複数の国の人々が集う場での共通語は英語を思い浮かべますが、オイスカの国内研修センターでは日本語を使用しています。それは、研修生の母国の中には、英語が公用語となっていない国もあるからという理由もありますが、一番は研修で得る学びを、より深いものにするためです。

研修生は、農業を中心とした知識や技術を、日本での生活の中で学んでいきます。その中には、時間厳守や整理整頓などの集団生活で大切な規律の精神も含まれます。日本の歴史文化とともに、そうした精神を学ぶためには、日本語でないと理解が難しいところが大きいのです。また研修では、オイスカのスタッフからだけでなく、農業や生活文化について知識の豊富な地域の方々から学ぶこともとても大切です。地域の子どもからお年寄りまで、幅広い世代との交流を通じ、相互理解を深めながら、研修をより一層深いものにするために、日本語を使用しています。

■実績

海外植林:約23,900ha

国内植林:約800ha

Q3

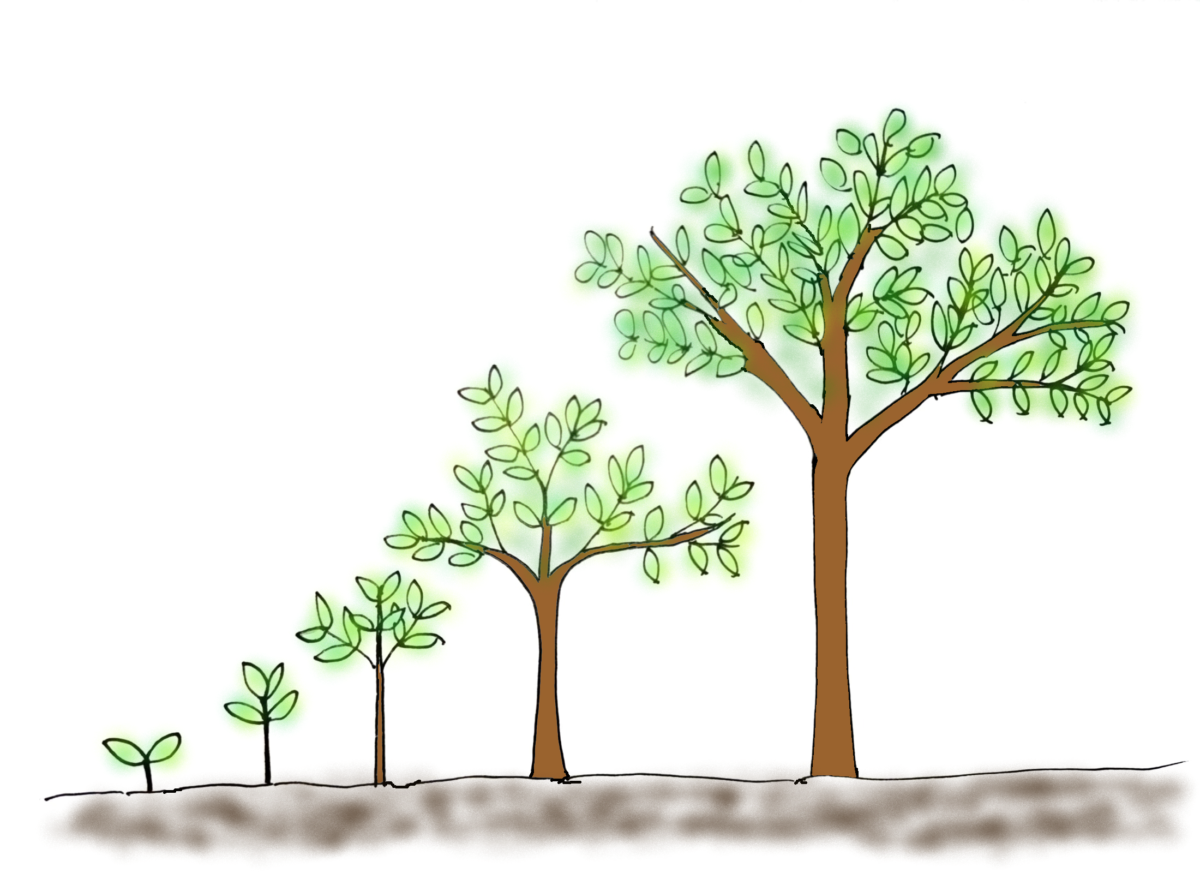

オイスカはこれまでに海外で約23,900ha(239㎢)分の植林を行ってきました。東京ディズニーランド何個分の広さでしょうか

Ⓐ 10個

Ⓑ 150個

Ⓒ 500個

答えはこちら!

A. Ⓒ500個

オイスカの海外植林面積は、23,900ha。植林本数は60,903,000本です(2023年度末時点/「子供の森」計画実績含む)。東京ディズニーランドの面積は0.465 km²ですので、500倍以上になります。

-1200x801.jpg)

<

< 活 動 ④ >

ウズベキスタンでアラル海の沙漠を緑に

ウズベキスタンのアラル海周辺は、世界で最も急速に沙漠化が進んでいる地域と言われています。原因は、ソ連時代の綿花栽培による過剰な灌漑や気候変動による異常な高温などとされ、かつて湖だった場所がすでに約540万ha干上がっています。干上がった湖の土壌は粒子が非常に細かく、風が吹くとすぐに舞い上がり、砂嵐が頻発。この砂嵐によって心肺系・血液系の疾患が蔓延し、周辺住民を苦しめています。

こうした状況を改善するために、オイスカは現在、カウンターパートであるカラカルパクスタン農業大学と連携しながら、アラル海での事業の本格的な植林実施に向けて必要となるインフラ整備に着手。今後、ウズベキスタン政府や国連機関との連携も視野に、これまで中国・内モンゴルでの沙漠緑化で培ってきた技術力・発想力を活かしてアラル海全体の緑化に貢献するべく活動を進めています。

富士山植林各種資料広報のための資料使用写真データ未使用-797x1200.jpg)

< 活 動 ⑤ >

協働による「100年の森づくり」で豊かな森林と生態系をのこす富士山の森づくり

2002年に大発生したトウヒツヅリヒメハマキの幼虫の食害により枯死してしまった富士山西斜のシラベ人工林を、より豊かな森に再生し、100年後の未来に残すため、2007年から「富士山の森づくり」活動を開始。

周辺域の天然林に近い針広混交林で、生物多様性に富んだ強い森を目指し、山梨県と地元の林業者、企業・団体との協働で、森づくりを進めてきました。

現在は、主に全国で被害が拡大しているシカの食害を防止するためのネットの設置や補植、下刈り、ネット補修などの育林作業を継続的に行っています。

-1200x803.jpg)

< 活 動 ⑥ >

宮城県名取市の沿岸地域を守るクロマツ林の再生

2011年3月11日の東日本大震災による津波で被害を受けた、宮城県名取市の海岸林約100haを再生するため立ち上がった「海岸林再生プロジェクト」。オイスカはこれまでの長年にわたる海外での森づくりの経験を活かし、被災農家が中心となった「名取市海岸林再生の会」とともに、震災直後から活動を続けてきました。植栽するクロマツの種から苗づくりに取り組み、地元の森林組合や延べ1万人を超えるボランティアの協力で、2020年にはすべてのエリアでの植栽を終えました。

震災から10年が経った2021年、プロジェクトも第一次10ヵ年計画を終了し、クロマツ林の保育・管理を中心とした第二次10ヵ年計画にステージを移しています。海岸林がかつての姿を取り戻し、防風、防砂、防潮の機能を十分に持つようになるには、まだ多くの年月と人の手が必要になります。今後も多くの皆さまのご協力のもと、引き続き活動を続けていきます。

海外フィリピン190227-ヌエバビスカヤ&アブラ&南北イロコスABRA-CFP-190304【CFP】ABRA-Muditt小学校-22-900x1200.jpg)

< 活 動 ⑦ >

子どもたちの自然を愛する心を育む学校での植林活動

「子供の森」計画(CFP:Children’s Forest Program)は、子どもたち自身が学校や地域で苗木を植え、育てる活動を通して、「自然を愛する心」や「緑を大切にする気持ち」を養いながら緑化を進めていくプログラムです。

1991年にフィリピンの17校から始まったプログラムは、世界中でさまざまな環境問題が深刻になる中で、年々、活動を始めたいという要望が増え、2023年度末現在で、37の国と地域、5,572校に広がっています。

< 活 動 ⑧ >

国産材のおもちゃを通して森を学ぶ「木育広場」

日本は国土の2/3を森林が占め、世界有数の森林国といえますが、戦後の一斉造林で植林された木が活用されず、森は健全な状態ではありません。森林を使いながら、守ることで、健全な状態で維持管理することができます。

そこで、国産材でつくったつみ木を使い、遊べる機会を提供する「木育広場」を通じて、間接的に森づくりに貢献することを目指しています。つみ木遊びを通して、木のぬくもりや自然を感じ、日本の森について伝える機会をつくることで、森林整備や環境保全に関心を持つ人を増やしていきます。つみ木は「木育広場」での使用だけでなく、学校や保育施設、一般の家庭などに提供し、その利益を適切な森の管理に還元しています。

Q4

「子供の森」計画に参加している学校は1000より多い?少ない?

答えはこちら!

A. 多い!

「子供の森」計画は、子どもたちが学校や地域で苗木を植え、育てる活動を通して、「自然を愛する心」や「緑を大切にする気持ち」を養いながら緑化を進めていくプログラムです。1991年にフィリピンの17校から始まったこの取り組みは、現在37の国と地域、5,572校に広がっています(2023年度末時点)。

-1200x900.jpg)

■実績

15ヵ国で実施

Q5

タイのプロジェクトでは、マングローブの皮を使って製品を作っています。なんでしょう?

Ⓐ Tシャツ

Ⓑ 紙

Ⓒ ふりかけ

答えはこちら!

A. ⒶTシャツ

タイ南部ラノーン県で進む「マングローブ林の再生・保全と地域住民の収入向上プロジェクト」(外務省 日本NGO連携無償資金協力事業/2021.3.11~2024.3.10)では、収入向上プログラムの一つとして、村の女性グループがマングローブ林の恵みを活用して、さまざまな製品を作り、販売しています。例えば、マングローブの皮を染料として色をつけたTシャツなどの衣類や、マングローブ林の植物を使った石鹸やお茶、森が再生したことにで獲れるようになった魚を乾燥させてつくったふりかけなどもあります。

< 活 動 ⑨ >

水場設置と農業指導で住民と取り組む生活改善

インドネシア(伝統的生活様式を守って生活する共同体の生活基盤の整備と生活環境の改善、生計向上の支援事業)

インドネシア西ジャワ州スカブミ県の山岳部シルナレスミ村に、古くから伝わる伝統的な慣習を守って生活するチプタグラールという集落があります。現金収入を得る方法が限られ、教育や医療を受けることができない貧困状態となっていました。

そこで、伝統文化と習慣を尊重しつつ、用水路の補修や共用水場の建設、農産物の生産と販売支援を通して生活改善を図りました。

「村の掟で、神聖な米を村の外へ持ち出しや売買が禁止されていることや決められた仕事を代々受け継ぐ(インドのカーストに似た制度)しきたりがあって、かつては現金収入を得る術がなく、生活の苦しさから近隣の金鉱山で違法に工夫として働かざるを得ず、いつ捕まるかとビクビクしながら出稼ぎをしていた。オイスカが野菜の栽培やヤギの飼育の方法を教えてくれたおかげで、後ろめたい思いをすることなく、堂々と家族を養うことができるようになりました」と、住民が嬉しそうに話をしてくれました。

(このプロジェクトは、外務省の日本NGO連携無償資金協力を得て実施しました)

< 活 動 ⑩ >

マングローブ林再生による森と海の恵みを活かした地域振興

タイ(ラノーン県のマングローブ林再生を通じた 社会的弱者層生計向上プロジェクト)

タイ南部ラノーン県の島しょ部と沿岸部でマングローブ林の再生に取り組み、豊かになった海の恵みを地域の特産品として加工販売することで、住民の生活を豊かにする取り組みをしています。マングローブに由来するお茶や石けんなどの一村一品の製品づくりは、女性やお年寄りの活躍の場にもなります。

また、地域の未来を担う子どもたちにマングローブ林の大切さや海洋ごみの問題を伝え、環境保全への理解と関心を深めています。マングローブ林は、海と共に生きる人たちを高潮から守ってくれる存在でもあります。住民みんなで積極的に取り組み、自ら考え、みんなで話し合いを重ねて、村や島全体に明るい声や笑顔があふれてきました。

(このプロジェクトは、外務省の日本NGO連携無償資金協力を得て実施しました)

Q6

村おこしに成功した村の名前が「オイスカ村」になったって本当?

答えはこちら!

A. 本当!

フィリピン・ミンダナオ島のパマンサラン村は、かつてはげ山だった場所に植林をして森ができたことで人が住むようになり、通称“オイスカ村”と呼ばれています。ミンダナオ・エコテック研修センターに続くメインストリートは、自然と共に暮らす人々の営みが感じられます。

さまざまな応援のしかた

▮食べて応援

一押しはこだわり抜いて育てたニワトリのたまご!

中部日本研修センター

愛知県豊田市のスーパーやまのぶ様の各店にて、中部日本研修センターの農場で採れたたまごや新鮮野菜を購入できます。

購入できる店舗の詳細などは、下記連絡先までお問い合わせください。

〒470-0328 愛知県豊田市勘八町勘八27-56

TEL: 0565-42-1101/FAX: 0565-42-1103

e-mail: chubutc@oisca.org

ジャムやシフォンケーキなどの加工品も人気!

四国研修センター

春日水神市場ほか香川県の複数店舗にて、センターの新鮮野菜や卵、シフォンケーキなどの加工品を購入できます。

購入店舗についての詳細は下記連絡先までお問い合わせください。

〒761-2103 香川県綾歌郡綾川町陶5179-1

TEL: 087-876-3333/FAX: 087-876-3334

e-mail:oiscastc@oisca.org

皇室献上米にも選ばれた地元脇山のおいしいお米!

西日本研修センター

随時実施しているクラウドファンディングの返礼として、センターの美味しいお米や旬の野菜などをお送りしています!

また福岡県内のセンターの近隣スーパーなどでも購入できます。詳細は下記の連絡先にお問い合わせください。

〒811-1112 福岡県福岡市早良区小笠木678-1

TEL: 092-803-0311/FAX: 092-803-0322

e-mail: oiscantc@oisca.org

▮集めて応援

▮ボランティアで応援

「子供の森」計画支援につながる!

オイスカ本部事務所(東京都)

オイスカはベルマーク教育助成財団の友愛援助を通じて、「子供の森」計画支援となるベルマークを集めており、全国から集まったベルマークを仕分け・集計する作業にご協力くださる方を募集しています。

平日10時半から17時の間のご都合がつく時間でご協力いただける方は、下記連絡先へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

〒168-0063 東京都杉並区和泉2-17-5

TEL: 03-3322-5161/e-mail: oisca@oisca.org

シニアも大歓迎!

中部日本研修センター(愛知県)

農作業、運転(出荷や送迎)、啓発事務ボランティアを随時募集しています!

大工、洋裁、調理など、センターの施設運営にかかる業務にもぜひお力をお貸しください。

【お問い合わせ先】

〒470-0328 愛知県豊田市勘八町勘八27-56

TEL: 0565-42-1101/FAX: 0565-42-1103

e-mail: chubutc@oisca.org

経験がなくても大丈夫!

四国研修センター(香川県)

農作業や技能実習生への日本語指導ボランティア(不定期)を募集しています。

日本語指導は、現在指導している先生の授業を見学し、テキストに沿って教えることができますので、経験がなくても大丈夫です!

【お問い合わせ先】

〒761-2103 香川県綾歌郡綾川町陶5179-1

TEL: 087-876-3333/FAX: 087-876-3334

e-mail: oiscastc@oisca.org

▮寄附やサポーターで応援

マンスリーサポーターや会員、「子供の森」計画支援者としての継続的なご支援や、都度の寄附でオイスカの活動を応援いただけます。

※オイスカへのご寄附は寄附金控除の対象です

オイスカは内閣府より公益財団法人としての認定を受けています。そのためオイスカに対するご寄附には、税法上の優遇措置が適用され、所得税、法人税、相続税などの控除を受けることができます。(詳細はこちら)

▮そのほか気軽にできる応援

ネットマイル

各種ポイントで支援!

提携先のポイントを「ネットマイル」にまとめたり、別のポイントに交換できたりするサービス。「ネットマイル」の交換先として「子供の森」計画を選ぶと100mileが50円の寄附となります。

Yahoo! Japan ネット募金

Tポイントでも寄附できる!

Yahoo! Japanネット募金では、Tポイントを使って1ポイントから「子供の森」計画に寄附ができます(クレジットカードは100円から)。

※Yahoo! JAPAN IDの取得(無料)が必要となります。

オイスカとは

人々が50年後、100年後も自然豊かな地球で「住み続けられる未来」を目指して

■:オイスカ・インターナショナルの組織がある国

マーク:公益財団法人オイスカの主なプロジェクトがある国

オイスカは、1961年に日本で設立された国際協力NGOです。「人を育てる」「森をつくる」「村おこし」を軸に、人々が自然豊かな地球で「住み続けられる未来」を実現するため、現在41の国と地域にネットワークを持ち活動を展開しています。

Vision

実現したい未来

人々がさまざまな違いを乗り越えて共存し、

自然と調和して生きる世界

私たちが目指すのは、それぞれの民族が対立することなく、共に助け合い、人間は、母なる地球のいのちの循環の一部であることを認識し、いのちの源である太陽や水、空気や土が永く未来にわたって守られ、すべてのいのちが健やかに生きる世界です。

Mission

果たすべき使命/存在意義

全てのいのちが健やかに守られるよう、感謝の心を持つ「人」を育み、いのちの土台となる森づくりや社会づくりに取り組みます

人間も母なる地球のいのちの循環の一部であることを認識し、すべてのいのちが健やかに守られるよう、「感謝」の心を持つ「人」を育み、水や土、植物や動物、人間の生活の土台となる森づくりや、あらゆる困難を共に乗り越え、共に助け合う社会づくりに取り組みます。

【沿革】刻々と変わる世界の課題に取り組む —「住み続けられる未来」とは?

オイスカは1960年代、貧困に苦しむアジアの人々のため、インド各地に篤農家を派遣することから活動を開始。以来、農村の将来を担う青年育成に重点を置き、環境保全や農村開発など、各地の課題に応えながら、「人々がさまざまな違いを乗り越えて共存し、自然と調和して生きる世界」を目指して取り組みの幅を広げてきました。

近年、地球の温暖化に起因すると言われる、洪水、土砂崩れ、海面上昇などの自然災害がますます頻発、激甚化していますが、将来の子どもたちも、自然豊かなこの美しい地球に住み続けられるよう、オイスカの研修を終えた各国の研修生OB/OGと共に、これからも活動を続けていきます。

1990年代

CHILDREN’S FOREST PROGRAM

森を維持管理するためには、次世代を担う子どもたちの教育が必要と、「子供の森」計画を開始。研修生OBがコーディネーターとなり、各国に緑化の取り組みが広がりました。

メルマガ登録、フォロー、シェアお願いします!